» Altare “alla greca”

Altare monolitico staccato dal muro absidale e collocato al centro del bema, in modo che il sacerdote potesse compiervi intorno le circumambulazioni rituali previste dal rito greco-bizantino.

Altare litico attaccato al muro absidale, utilizzato nel rito latino per la celebrazione della messa, in cui il sacerdote dava le spalle ai fedeli e tutti insieme si rivolgevano all'oriente.

Altare litico attaccato al muro absidale, utilizzato nel rito latino per la celebrazione della messa, in cui il sacerdote dava le spalle ai fedeli e tutti insieme si rivolgevano all'oriente.

Altare litico attaccato al muro absidale, utilizzato nel rito latino per la celebrazione della messa, in cui il sacerdote dava le spalle ai fedeli e tutti insieme si rivolgevano all'oriente.

Altare litico attaccato al muro absidale, utilizzato nel rito latino per la celebrazione della messa, in cui il sacerdote dava le spalle ai fedeli e tutti insieme si rivolgevano all'oriente.

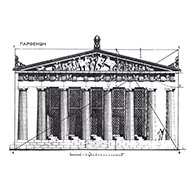

Detta anche “proporzione aurea”, si ha quando due parti di una figura o di un edificio sono tra loro in rapporto di 1,618. Tale rapporto, utilizzato già nei templi pagani come il Partenone di Atene e osservato dagli antichi nella struttura delle foglie, delle conchiglie, nel volto e nelle membra umane, era considerato la “firma di Dio” nel mondo; la prova dell'esistenza di un progetto creativo e di un ordine geometrico insito nel creato, frutto della volontà del divino Architetto.

Detta anche “proporzione aurea”, si ha quando due parti di una figura o di un edificio sono tra loro in rapporto di 1,618. Tale rapporto, utilizzato già nei templi pagani come il Partenone di Atene e osservato dagli antichi nella struttura delle foglie, delle conchiglie, nel volto e nelle membra umane, era considerato la “firma di Dio” nel mondo; la prova dell'esistenza di un progetto creativo e di un ordine geometrico insito nel creato, frutto della volontà del divino Architetto.

Vergine della tenerezza, rappresentata guancia a guancia con il bambino, in un gesto dolce e protettivo.

Vergine della tenerezza, rappresentata guancia a guancia con il bambino, in un gesto dolce e protettivo.

Ebreo che, secondo la “Leggenda Aurea” di Jacopo da Varagine, tentò di toccare il corpo della Vergine Maria durante il corteo funebre dopo la sua morte e a cui un angelo tagliò le mani, che gli furono ricomposte, su ordine di Pietro, solo dopo che si fu pentito ed ebbe fatto atto di fede. Ieofonia rappresenta quello che oggi definiamo ego e che gli antichi chiamavano “io inferiore”, indegno di toccare la Madonna, nuova Arca dell'Alleanza tra Dio e l'umanità. Il suo nome, infatti, significa letteralmente “io che parla”.

Ebreo che, secondo la “Leggenda Aurea” di Jacopo da Varagine, tentò di toccare il corpo della Vergine Maria durante il corteo funebre dopo la sua morte e a cui un angelo tagliò le mani, che gli furono ricomposte, su ordine di Pietro, solo dopo che si fu pentito ed ebbe fatto atto di fede. Ieofonia rappresenta quello che oggi definiamo ego e che gli antichi chiamavano “io inferiore”, indegno di toccare la Madonna, nuova Arca dell'Alleanza tra Dio e l'umanità. Il suo nome, infatti, significa letteralmente “io che parla”.

La presenza di pietre recanti le impronte di due piedi in cammino era molto frequente all'ingresso dei templi pagani, come quello di Artemide ad Efeso, di Apollo a Delfi o di Demetra ad Eleusi e anche subito dopo la soglia di accesso dei Mitrei. Il ritrovamento delle impronte nello Speculum garganico, dunque, è un ulteriore indizio della sua precedente destinazione a culti pagani.

La presenza di pietre recanti le impronte di due piedi in cammino era molto frequente all'ingresso dei templi pagani, come quello di Artemide ad Efeso, di Apollo a Delfi o di Demetra ad Eleusi e anche subito dopo la soglia di accesso dei Mitrei. Il ritrovamento delle impronte nello Speculum garganico, dunque, è un ulteriore indizio della sua precedente destinazione a culti pagani.

Situati sulla cosiddetta “serra delle ninfe e dei fanciulli”, nelle campagne costellate di olivi secolari a metà strada tra Giuggianello e Giurdignano, questi mastodontici blocchi calcarei risalenti al miocene sono stati “lavorati” sia dagli agenti atmosferici che dall'uomo, che vi ha inciso simboli e scavato canaline e coppelle per la raccolta delle acque, trasformandoli in altari e superfici sacre destinati a riti e sacrifici in onore della Grande Madre, probabilmente nella veste di Ecate (la “Vecchia”), signora degli incroci, regina della notte, protettrice dei fanciulli (da cui deriva, probabilmente la figura delle Befana) e guardiana delle porte degli ìnferi.

Situati sulla cosiddetta “serra delle ninfe e dei fanciulli”, nelle campagne costellate di olivi secolari a metà strada tra Giuggianello e Giurdignano, questi mastodontici blocchi calcarei risalenti al miocene sono stati “lavorati” sia dagli agenti atmosferici che dall'uomo, che vi ha inciso simboli e scavato canaline e coppelle per la raccolta delle acque, trasformandoli in altari e superfici sacre destinati a riti e sacrifici in onore della Grande Madre, probabilmente nella veste di Ecate (la “Vecchia”), signora degli incroci, regina della notte, protettrice dei fanciulli (da cui deriva, probabilmente la figura delle Befana) e guardiana delle porte degli ìnferi.

“Madonna che indica la Via”, coperta dal maphorion blu bordato d'oro e costellato di tre stelle a otto punte simbolo di purezza e verginità, che addita il Bambino come Salvatore del mondo, assiso sul suo braccio sinistro come su un simbolico trono. Non ha gesti di tenerezza; fissa ieraticamente la terra o i fedeli e mostra Gesù, che invece guarda il cielo, o la madre con il gesto benedicente di una mano e l'altra che regge il rotolo chiuso della Legge sacra, oppure tocca il velo di Maria, scostandolo appena. Questo gesto indica simbolicamente la funzione di Cristo di rivelare al mondo la verità celata dal velo dell'illusione cosmica. Quasi sempre questo tipo di Madonna è nera di carnagione non tanto per la provenienza dall'oriente come copia di una mitica “vera effige” della Vergine che sarebbe stata dipinta da san Luca, quanto come riferimento simbolico al “Cantico dei Cantici”, in cui la Donna che rappresenta la divina Sapienza dice di sé: “Nera sono, ma bella! Oh figlie di Israele, non giudicatemi dall'aspetto. Sono nera come le tende di Kedar e le cortine del Tempio di Salomone. Sono nera perché un sole interno mi ha bruciata”. Questo “sole interno” nel cristianesimo è il Cristo, nell'ebraismo e nelle religioni pagane è lo Spirito divino; il principio attivo e solare. Per la stessa ragione appariva nera Iside, madre di Horus e sposa di Osiride e Cibele, Grande madre anatolica a cui era dedicato il grandioso tempio di Efeso; la stessa città in cui – non a caso – con l'avvento del cristianesimo - fu proclamato il dogma della theotokòs, qualificando per la prima volta Maria come “Madre di Dio”.

“Madonna che indica la Via”, coperta dal maphorion blu bordato d'oro e costellato di tre stelle a otto punte simbolo di purezza e verginità, che addita il Bambino come Salvatore del mondo, assiso sul suo braccio sinistro come su un simbolico trono. Non ha gesti di tenerezza; fissa ieraticamente la terra o i fedeli e mostra Gesù, che invece guarda il cielo, o la madre con il gesto benedicente di una mano e l'altra che regge il rotolo chiuso della Legge sacra, oppure tocca il velo di Maria, scostandolo appena. Questo gesto indica simbolicamente la funzione di Cristo di rivelare al mondo la verità celata dal velo dell'illusione cosmica. Quasi sempre questo tipo di Madonna è nera di carnagione non tanto per la provenienza dall'oriente come copia di una mitica “vera effige” della Vergine che sarebbe stata dipinta da san Luca, quanto come riferimento simbolico al “Cantico dei Cantici”, in cui la Donna che rappresenta la divina Sapienza dice di sé: “Nera sono, ma bella! Oh figlie di Israele, non giudicatemi dall'aspetto. Sono nera come le tende di Kedar e le cortine del Tempio di Salomone. Sono nera perché un sole interno mi ha bruciata”. Questo “sole interno” nel cristianesimo è il Cristo, nell'ebraismo e nelle religioni pagane è lo Spirito divino; il principio attivo e solare. Per la stessa ragione appariva nera Iside, madre di Horus e sposa di Osiride e Cibele, Grande madre anatolica a cui era dedicato il grandioso tempio di Efeso; la stessa città in cui – non a caso – con l'avvento del cristianesimo - fu proclamato il dogma della theotokòs, qualificando per la prima volta Maria come “Madre di Dio”.

Vissuto tra il 540 e il 604 d. C., è stato uno dei più grandi Papi dell'inizio dell'era cristiana in occidente. Fiero difensore dell'autonomia della chiesa di Roma dall'autorità degli Imperatori d'Oriente, cercò l'alleanza dei re longobardi e favorì la diffusione capillare del monachesimo benedettino. Per debellare i residui di paganesimo ancora presenti soprattutto nelle campagne e nelle aree agricole, dettò un indirizzo volto all'inglobamento dei luoghi di culto pagani all'interno delle chiese cristiane, in modo che la sovrapposizione ne celasse gradualmente il ricordo. Scrisse infatti, in una famosa lettera all'abate Melitto, chiamato all'evangelizzazione dei pagani, di distruggere soltanto gli “idola” ma non i “fana idolorum” (luoghi di culto), che, continuando ad attirare fedeli, dovevano essere semplicemente cristianizzati, cambiando forme di culto e ritualità.

Vissuto tra il 540 e il 604 d. C., è stato uno dei più grandi Papi dell'inizio dell'era cristiana in occidente. Fiero difensore dell'autonomia della chiesa di Roma dall'autorità degli Imperatori d'Oriente, cercò l'alleanza dei re longobardi e favorì la diffusione capillare del monachesimo benedettino. Per debellare i residui di paganesimo ancora presenti soprattutto nelle campagne e nelle aree agricole, dettò un indirizzo volto all'inglobamento dei luoghi di culto pagani all'interno delle chiese cristiane, in modo che la sovrapposizione ne celasse gradualmente il ricordo. Scrisse infatti, in una famosa lettera all'abate Melitto, chiamato all'evangelizzazione dei pagani, di distruggere soltanto gli “idola” ma non i “fana idolorum” (luoghi di culto), che, continuando ad attirare fedeli, dovevano essere semplicemente cristianizzati, cambiando forme di culto e ritualità.

“Cristogramma” e quindi segno di riconoscimento segreto adottato dai primi cristiani, in quanto il suo nome in greco allude al Cristo (Ictùs: Iesus Christos Theou Hyos Soter: Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore), è anche il simbolo dell'Anima immersa nell'oceano della misericordia divina.

“Cristogramma” e quindi segno di riconoscimento segreto adottato dai primi cristiani, in quanto il suo nome in greco allude al Cristo (Ictùs: Iesus Christos Theou Hyos Soter: Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore), è anche il simbolo dell'Anima immersa nell'oceano della misericordia divina.

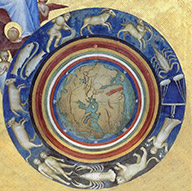

È l'empireo o cielo di pura luce senza stelle, sede degli Angeli e prima sfera rotante del sistema aristotelico-tolemaico adottato dalla filosofia scolastica medioevale. È l'unico a contatto diretto con l'immobile centro divino e il suo movimento vorticoso intorno ad esso, determinato dal volteggio degli angeli intenti ai loro canti di lode, mette in moto tutte le sfere inferiori delle stelle fisse e dei pianeti, sempre più lente man mano che ci si allontana da Dio, fino a giungere alla pesantezza della terra e alla fissità mortifera dell'inferno, dove ogni lode è cessata.

È l'empireo o cielo di pura luce senza stelle, sede degli Angeli e prima sfera rotante del sistema aristotelico-tolemaico adottato dalla filosofia scolastica medioevale. È l'unico a contatto diretto con l'immobile centro divino e il suo movimento vorticoso intorno ad esso, determinato dal volteggio degli angeli intenti ai loro canti di lode, mette in moto tutte le sfere inferiori delle stelle fisse e dei pianeti, sempre più lente man mano che ci si allontana da Dio, fino a giungere alla pesantezza della terra e alla fissità mortifera dell'inferno, dove ogni lode è cessata.

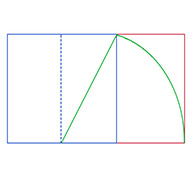

Figura geometrica presente sulle pareti di numerose chiese medioevali (da san Marco a Venezia al Duomo di Pisa), ma anche di edifici civili a forte valenza simbolica e sacrale, come il cortile interno di Castel del Monte. Si tratta di un rettangolo in cui il lato lungo e quello corto sono tra loro in “aurea proporzione”, cioè in rapporto di 1,618. Il suo significato allude alla presenza di un'armonia e di un ordine divini immanenti nel cosmo, di cui Dio era considerato supremo architetto.

Figura geometrica presente sulle pareti di numerose chiese medioevali (da san Marco a Venezia al Duomo di Pisa), ma anche di edifici civili a forte valenza simbolica e sacrale, come il cortile interno di Castel del Monte. Si tratta di un rettangolo in cui il lato lungo e quello corto sono tra loro in “aurea proporzione”, cioè in rapporto di 1,618. Il suo significato allude alla presenza di un'armonia e di un ordine divini immanenti nel cosmo, di cui Dio era considerato supremo architetto.

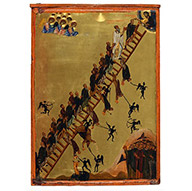

Si tratta di un simbolo del collegamento tra cielo e terra attraverso un percorso umano ascendente di purificazione e un percorso divino discendente di misericordia e di grazia. L'immagine deriva dall'episodio biblico descritto nel Libro della Genesi, in cui Giacobbe, inconsapevolmente addormentato sulla pietra sacra di Bethel, sogna Angeli che salgono e scendono lunga una scala verso la Luce e al risveglio pronuncia la frase scolpita all'ingresso di numerosi templi cristiani, a cominciare da quello che sovrasta la grotta di Monte Sant’Angelo: “terribilis locus est iste; domus dei et ianua coeli” (“luogo terribile è questo; casa di Dio e porta del cielo”). Erigendo quindi la pietra sacra e ungendola con olio, la trasforma ritualmente in altare.

Si tratta di un simbolo del collegamento tra cielo e terra attraverso un percorso umano ascendente di purificazione e un percorso divino discendente di misericordia e di grazia. L'immagine deriva dall'episodio biblico descritto nel Libro della Genesi, in cui Giacobbe, inconsapevolmente addormentato sulla pietra sacra di Bethel, sogna Angeli che salgono e scendono lunga una scala verso la Luce e al risveglio pronuncia la frase scolpita all'ingresso di numerosi templi cristiani, a cominciare da quello che sovrasta la grotta di Monte Sant’Angelo: “terribilis locus est iste; domus dei et ianua coeli” (“luogo terribile è questo; casa di Dio e porta del cielo”). Erigendo quindi la pietra sacra e ungendola con olio, la trasforma ritualmente in altare.

Il numero otto o il calice formato da due triangoli (uno orientato verso l'alto e uno verso il basso) le cui punte si toccano, quando sono rappresentati attraversati da un asse verticale, nell'iconografia medioevale indicano l'infinita verità e conoscenza a cui il cuore umano può attingere quando si lascia attraversare dal raggio divino della Grazia, rendendosi ricettivo come un calice. La ricerca di questo stato interiore è la vera “cerca” del Graal, a cui i pellegrini e i cavalieri medioevali aspiravano come meta suprema del loro cammino.

Il numero otto o il calice formato da due triangoli (uno orientato verso l'alto e uno verso il basso) le cui punte si toccano, quando sono rappresentati attraversati da un asse verticale, nell'iconografia medioevale indicano l'infinita verità e conoscenza a cui il cuore umano può attingere quando si lascia attraversare dal raggio divino della Grazia, rendendosi ricettivo come un calice. La ricerca di questo stato interiore è la vera “cerca” del Graal, a cui i pellegrini e i cavalieri medioevali aspiravano come meta suprema del loro cammino.

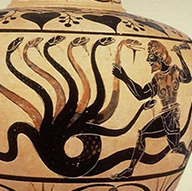

Mitico rettile sacro alla dea Hera, moglie di Zeus, che per gelosia verso Latona lo scatenò contro la rivale, con il compito di ucciderla e divorare i figli che aveva ancora nel grembo: i gemelli Apollo e Artemide. Secondo il racconto mitologico, Latona, inseguita dal gigantesco serpente in ogni luogo della terra ferma, riuscì finalmente a partorire nell'isola di Delo, “centro sacro” delle Cicladi e sede del più antico tempio di Apollo. Fu poi il giovane dio del sole a vendicare la madre, uccidendo il serpente di Hera e prendendo possesso del tempio della dea a Delfi, dove la sacerdotessa (detta appunto pithia), iniziò a vaticinare non più in nome della Grande Madre, ma ispirata dal dio. Questo mito rivela, tra le righe, il passaggio dai culti ctonii matriarcali a quelli solari patriarcali nel bacino del mediterraneo. L'immagine di Apollo che uccide il serpente, tanto diffusa nell'iconografia e nella monetazione greca e magno greca, fu trasferita con una certa facilità nel culto cristiano, dove al serpente pitone si sostituì la figura di satana e al giovane e androgino dio solare si sovrappose la figura dell'Arcangelo Michele, taumaturgo e principe delle Milizie celesti.

Mitico rettile sacro alla dea Hera, moglie di Zeus, che per gelosia verso Latona lo scatenò contro la rivale, con il compito di ucciderla e divorare i figli che aveva ancora nel grembo: i gemelli Apollo e Artemide. Secondo il racconto mitologico, Latona, inseguita dal gigantesco serpente in ogni luogo della terra ferma, riuscì finalmente a partorire nell'isola di Delo, “centro sacro” delle Cicladi e sede del più antico tempio di Apollo. Fu poi il giovane dio del sole a vendicare la madre, uccidendo il serpente di Hera e prendendo possesso del tempio della dea a Delfi, dove la sacerdotessa (detta appunto pithia), iniziò a vaticinare non più in nome della Grande Madre, ma ispirata dal dio. Questo mito rivela, tra le righe, il passaggio dai culti ctonii matriarcali a quelli solari patriarcali nel bacino del mediterraneo. L'immagine di Apollo che uccide il serpente, tanto diffusa nell'iconografia e nella monetazione greca e magno greca, fu trasferita con una certa facilità nel culto cristiano, dove al serpente pitone si sostituì la figura di satana e al giovane e androgino dio solare si sovrappose la figura dell'Arcangelo Michele, taumaturgo e principe delle Milizie celesti.

È la stella a sei punte, anche nota come stella di Davide, simbolo della Sapienza divina creatrice e del mistero delle ierogamia, cioè della congiunzione tra i principi sacri maschile e femminile (rappresentati dai due triangoli intrecciati di verso opposto da cui questo simbolo è formato) che danno origine alla vita, superando la dualità attraverso il reciproco amore.

È la stella a sei punte, anche nota come stella di Davide, simbolo della Sapienza divina creatrice e del mistero delle ierogamia, cioè della congiunzione tra i principi sacri maschile e femminile (rappresentati dai due triangoli intrecciati di verso opposto da cui questo simbolo è formato) che danno origine alla vita, superando la dualità attraverso il reciproco amore.

Quattro animali simbolici ispirati alla visione del carro di Dio da parte del profeta Ezechiele nell'Antico Testamento e all'Apocalisse di san Giovanni, in cui Cristo come “Antico dei giorni” è attorniato dai “quattro viventi”, che la teologia medioevale, a partire da sant'Ireneo di Lione, ha associato ai quattro evangelisti sinottici: il Toro a san Luca, il Leone a san Marco, l'Aquila a san Giovanni e l'Angelo a san Matteo. Vi corrispondono simbolicamente le quattro stagioni (primavera al toro, estate al leone, autunno all'aquila e inverno all'angelo), le quattro età dell'uomo (infanzia, giovinezza, maturità e vecchiaia), le quattro direzioni dello spazio e stazioni del sole nel ciclo annuale (est ed equinozio di primavera al toro; sud e solstizio d'estate al leone; ovest ed equinozio d'autunno all'aquila, nord e solstizio d'inverno all'angelo) e i quattro principali elementi della natura (toro è terra; leone fuoco; aquila aria e angelo acqua). Ponendoli intorno al Cristo in mandorla, dunque, si rappresentava l'intero cosmo nella sua dimensione materiale e spazio-temporale, scaturito da un centro trascendente, considerato al di là dello spazio e del tempo.

Quattro animali simbolici ispirati alla visione del carro di Dio da parte del profeta Ezechiele nell'Antico Testamento e all'Apocalisse di san Giovanni, in cui Cristo come “Antico dei giorni” è attorniato dai “quattro viventi”, che la teologia medioevale, a partire da sant'Ireneo di Lione, ha associato ai quattro evangelisti sinottici: il Toro a san Luca, il Leone a san Marco, l'Aquila a san Giovanni e l'Angelo a san Matteo. Vi corrispondono simbolicamente le quattro stagioni (primavera al toro, estate al leone, autunno all'aquila e inverno all'angelo), le quattro età dell'uomo (infanzia, giovinezza, maturità e vecchiaia), le quattro direzioni dello spazio e stazioni del sole nel ciclo annuale (est ed equinozio di primavera al toro; sud e solstizio d'estate al leone; ovest ed equinozio d'autunno all'aquila, nord e solstizio d'inverno all'angelo) e i quattro principali elementi della natura (toro è terra; leone fuoco; aquila aria e angelo acqua). Ponendoli intorno al Cristo in mandorla, dunque, si rappresentava l'intero cosmo nella sua dimensione materiale e spazio-temporale, scaturito da un centro trascendente, considerato al di là dello spazio e del tempo.

Si tratta dei doppi triangoli con opposto orientamento posti in verticale, che si toccano ai vertici, formando una forma a calice, a otto, o a clessidra, o posti in orizzontale, sempre con il vertice in comune, a forma di “ali di farfalla”. È un antico simbolo trasmutativo, che allude al percorso di elevazione dell'Anima già presente su alcune statuette in terracotta delle veneri neolitiche, come quella conservata nell'antiquarium di Canne.

Si tratta dei doppi triangoli con opposto orientamento posti in verticale, che si toccano ai vertici, formando una forma a calice, a otto, o a clessidra, o posti in orizzontale, sempre con il vertice in comune, a forma di “ali di farfalla”. È un antico simbolo trasmutativo, che allude al percorso di elevazione dell'Anima già presente su alcune statuette in terracotta delle veneri neolitiche, come quella conservata nell'antiquarium di Canne.

Solchi doppi profondamente scavati nella roccia risalenti al neolitico, comunemente ritenuti resti di antiche strade. Alcuni di essi, in realtà, non conducono da nessuna parte (come quelli di Malta, che terminano su una scogliera a picco) e quindi non hanno utilità pratica, ma valore simbolico. La loro funzione è quella di evidenziare un percorso sacro, oltre che di canalizzare le acque in una certa direzione. Nel caso di san Marzano, i solchi segnano l'accesso alla lama e alla grotta, evidenziandone il ruolo di porta verso il soprannaturale.

Solchi doppi profondamente scavati nella roccia risalenti al neolitico, comunemente ritenuti resti di antiche strade. Alcuni di essi, in realtà, non conducono da nessuna parte (come quelli di Malta, che terminano su una scogliera a picco) e quindi non hanno utilità pratica, ma valore simbolico. La loro funzione è quella di evidenziare un percorso sacro, oltre che di canalizzare le acque in una certa direzione. Nel caso di san Marzano, i solchi segnano l'accesso alla lama e alla grotta, evidenziandone il ruolo di porta verso il soprannaturale.

Figura geometrica sacra formata da tre quadrati o rettangoli concentrici conosciuta già in epoca precristiana (tale era, secondo le descrizioni bibliche, la struttura in pianta del tempio di Salomone) e fatta propria dall'architettura romanica per la costruzione delle chiese, la cui aula ecclesiale, vista dall'alto, rivela spesso questa forma grazie alla sovrapposizione dei tetti. Era anche la struttura di un gioco detto “filetto”, che però – come molti giochi dell'antichità – nascondeva profondi significati simbolici. Il riferimento è alla triplice struttura del cosmo e dell'uomo (i”tre mondi” di cui alla nota precedente) e ai tre gradini di caduta dell'uomo sulla terra (ignoranza, paura e superbia), a cui, nella teologia medioevale, corrispondevano altrettanti correttivi sotto forma di Virtù necessarie alla risalita verso il cielo (Fede, Speranza e Carità). Spesso la Triplice cinta (impropriamente definita “druidica”, in quanto diffusa nel mondo mediterraneo non meno che in quello celtico) viene rappresentata sui muri o sui gradini degli edifici sacri medioevali, per indicare che si tratta di luoghi di elevazione spirituale e di rappresentazioni architettoniche dell'uomo e del cosmo.

Figura geometrica sacra formata da tre quadrati o rettangoli concentrici conosciuta già in epoca precristiana (tale era, secondo le descrizioni bibliche, la struttura in pianta del tempio di Salomone) e fatta propria dall'architettura romanica per la costruzione delle chiese, la cui aula ecclesiale, vista dall'alto, rivela spesso questa forma grazie alla sovrapposizione dei tetti. Era anche la struttura di un gioco detto “filetto”, che però – come molti giochi dell'antichità – nascondeva profondi significati simbolici. Il riferimento è alla triplice struttura del cosmo e dell'uomo (i”tre mondi” di cui alla nota precedente) e ai tre gradini di caduta dell'uomo sulla terra (ignoranza, paura e superbia), a cui, nella teologia medioevale, corrispondevano altrettanti correttivi sotto forma di Virtù necessarie alla risalita verso il cielo (Fede, Speranza e Carità). Spesso la Triplice cinta (impropriamente definita “druidica”, in quanto diffusa nel mondo mediterraneo non meno che in quello celtico) viene rappresentata sui muri o sui gradini degli edifici sacri medioevali, per indicare che si tratta di luoghi di elevazione spirituale e di rappresentazioni architettoniche dell'uomo e del cosmo.