» Arte preistorica

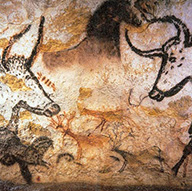

La storia dell’arte inizia all’incirca intorno al 30.000 a.C. alla fine del Paleolitico, nel periodo che gli studiosi chiamano Paleolitico Superiore. La figura dell'artista ancora non esiste. L'attività espressiva dell'uomo preistorico è legata alla realtà della vita quotidiana ed è inserita nell'esperienza pratica. Gli uomini, che vivevano di caccia e raccolta di frutti spontanei, raffiguravano sulla roccia tali scene per assicurarsi il successo nell'impresa. L'arte del Paleolitico si divideva rispettivamente in due gruppi: arte parietale ed arte mobiliare.

La storia dell’arte inizia all’incirca intorno al 30.000 a.C. alla fine del Paleolitico, nel periodo che gli studiosi chiamano Paleolitico Superiore. La figura dell'artista ancora non esiste. L'attività espressiva dell'uomo preistorico è legata alla realtà della vita quotidiana ed è inserita nell'esperienza pratica. Gli uomini, che vivevano di caccia e raccolta di frutti spontanei, raffiguravano sulla roccia tali scene per assicurarsi il successo nell'impresa. L'arte del Paleolitico si divideva rispettivamente in due gruppi: arte parietale ed arte mobiliare.

Le attestazioni della valenza magico - sacrale dell’acqua sono diffuse in tutte le culture, dalla Preistoria ai nostri giorni, ma i rituali preistorici sono di difficile identificazione e interpretazione. L’acqua è fonte e origine di ogni forma di vita, simbolo di rinascita e rigenerazione, elemento fecondante, sostanza curativa e terapeutica ed ha sempre avuto un valore simbolico in tutte le tradizioni religiose e popolari. L’acqua è indispensabile a qualsiasi forma di vita: l’uomo fin dall’inizio ha dovuto frequentare habitat, ricchi di flora e di fauna, in prossimità di riserve d’acqua, dove era possibile praticare caccia e raccolta. È con l’avvento dell’economia produttiva nel Neolitico che l’acqua inizia ad assumere più chiaramente valenze cultuali e di venerazione presso le società di agricoltori-allevatori: grande valore simbolico, forza della natura dalle proprietà vivificanti, fecondanti e medicamentose. Essendo difficile ricostruire delle pratiche rituali e cultuali così antiche si può solo tentare di intuire le espressioni di un pensiero religioso. Nel corso del Neolitico risultano essere più frequentate le grotte di tipo labirintico o con corridoi, sale e cunicoli molto interni e profondi con presenza di pozze o di laghetti. Nel corso dell’Età del Bronzo sembra subentrare una preferenza per grotte con vaste sale ricche di concrezioni, talora con presenza di acque correnti. Sia nel Neolitico che nell’Età del Bronzo la presenza di acqua è quindi associata ad aspetti magico-religiosi che possono essere accompagnati dalla deposizione di prodotti della terra semi o frutti per celebrare la fertilità. Meno frequente è l’uso terapeutico delle acque, che sembra iniziare nell’Età dei Metalli. La diffusione del culto cristiano di San Michele rivela come tale culto derivi da pratiche devozionali preesistenti all’interno di grotte segnate dalla presenza iatrica (curativa) dell’acqua. La figura celeste di S. Michele, dalle Sacre Scritture, viene descritta come un capo dell’esercito celeste in lotta con Satana e con gli angeli ribelli. Tale ruolo si sovrappone a quello di divinità del pantheon precedente come Mercurio, Dioniso o Mitra venerati di solito in grotta. L’Arcangelo compare in luoghi come grotte, fenomeni vulcanici, acque sotterranee, in rapporto con il mondo dell’ignoto e in grado di evocare antiche paure. Con l’avvento del Cristianesimo, nel Medioevo, il mondo sotterraneo non è più luogo di rigenerazione della natura ma sede di entità diaboliche e collegamento con gli Inferi, la grotta è passaggio verso l’Inferno e pertanto ha bisogno di un custode, l’Arcangelo San Michele “principe delle acque”. Una simile valenza iatrica dell’Arcangelo si evidenzia nell’uso delle acque da parte dei pellegrini in tantissime grotte-santuario come Monte Sant’Angelo sul Gargano. La grotta, frequentata sicuramente in età protostorica, presenta attestazioni di un uso taumaturgico e terapeutico dell’acqua attraverso la pratica dell’incubatio. Nel Medioevo alcune vasche naturali sono state adattate per la raccolta delle acque di stillicidio, dove probabilmente si svolgeva il rituale dell’immersione dei pellegrini nell’acqua miracolosa. Tante sono comunque le grotte dedicate all’Arcangelo in tutto il Mezzogiorno italiano. Si tratta di retaggi di culti preesistenti e di antichissime pratiche collegate a fenomeni naturali inspiegabili per gli antichi, come la stessa presenza dell’acqua nelle profondità della Terra, che si caricava di significati e simbolismi magico-religiosi che dalla Preistoria sono spesso pervenuti fino a noi.

Le attestazioni della valenza magico - sacrale dell’acqua sono diffuse in tutte le culture, dalla Preistoria ai nostri giorni, ma i rituali preistorici sono di difficile identificazione e interpretazione. L’acqua è fonte e origine di ogni forma di vita, simbolo di rinascita e rigenerazione, elemento fecondante, sostanza curativa e terapeutica ed ha sempre avuto un valore simbolico in tutte le tradizioni religiose e popolari. L’acqua è indispensabile a qualsiasi forma di vita: l’uomo fin dall’inizio ha dovuto frequentare habitat, ricchi di flora e di fauna, in prossimità di riserve d’acqua, dove era possibile praticare caccia e raccolta. È con l’avvento dell’economia produttiva nel Neolitico che l’acqua inizia ad assumere più chiaramente valenze cultuali e di venerazione presso le società di agricoltori-allevatori: grande valore simbolico, forza della natura dalle proprietà vivificanti, fecondanti e medicamentose. Essendo difficile ricostruire delle pratiche rituali e cultuali così antiche si può solo tentare di intuire le espressioni di un pensiero religioso. Nel corso del Neolitico risultano essere più frequentate le grotte di tipo labirintico o con corridoi, sale e cunicoli molto interni e profondi con presenza di pozze o di laghetti. Nel corso dell’Età del Bronzo sembra subentrare una preferenza per grotte con vaste sale ricche di concrezioni, talora con presenza di acque correnti. Sia nel Neolitico che nell’Età del Bronzo la presenza di acqua è quindi associata ad aspetti magico-religiosi che possono essere accompagnati dalla deposizione di prodotti della terra semi o frutti per celebrare la fertilità. Meno frequente è l’uso terapeutico delle acque, che sembra iniziare nell’Età dei Metalli. La diffusione del culto cristiano di San Michele rivela come tale culto derivi da pratiche devozionali preesistenti all’interno di grotte segnate dalla presenza iatrica (curativa) dell’acqua. La figura celeste di S. Michele, dalle Sacre Scritture, viene descritta come un capo dell’esercito celeste in lotta con Satana e con gli angeli ribelli. Tale ruolo si sovrappone a quello di divinità del pantheon precedente come Mercurio, Dioniso o Mitra venerati di solito in grotta. L’Arcangelo compare in luoghi come grotte, fenomeni vulcanici, acque sotterranee, in rapporto con il mondo dell’ignoto e in grado di evocare antiche paure. Con l’avvento del Cristianesimo, nel Medioevo, il mondo sotterraneo non è più luogo di rigenerazione della natura ma sede di entità diaboliche e collegamento con gli Inferi, la grotta è passaggio verso l’Inferno e pertanto ha bisogno di un custode, l’Arcangelo San Michele “principe delle acque”. Una simile valenza iatrica dell’Arcangelo si evidenzia nell’uso delle acque da parte dei pellegrini in tantissime grotte-santuario come Monte Sant’Angelo sul Gargano. La grotta, frequentata sicuramente in età protostorica, presenta attestazioni di un uso taumaturgico e terapeutico dell’acqua attraverso la pratica dell’incubatio. Nel Medioevo alcune vasche naturali sono state adattate per la raccolta delle acque di stillicidio, dove probabilmente si svolgeva il rituale dell’immersione dei pellegrini nell’acqua miracolosa. Tante sono comunque le grotte dedicate all’Arcangelo in tutto il Mezzogiorno italiano. Si tratta di retaggi di culti preesistenti e di antichissime pratiche collegate a fenomeni naturali inspiegabili per gli antichi, come la stessa presenza dell’acqua nelle profondità della Terra, che si caricava di significati e simbolismi magico-religiosi che dalla Preistoria sono spesso pervenuti fino a noi.

È una cultura diffusa nel periodo neolitico e caratterizzata da una ceramica decorata mediante l'impressione della conchiglia del mollusco Cardium. La sua diffusione fu nel bacino del Mediterraneo, dalle coste levantine a quelle occidentali della Spagna. Le decorazioni impresse furono realizzate anche con altre tecniche per questo motivo viene anche detta “cultura della ceramica impressa”. In Italia è attestata in Puglia e in altre aree dell'Italia meridionale, nel centro, in Lazio e in Sardegna, e nel nord Toscana e Liguria.

È una cultura diffusa nel periodo neolitico e caratterizzata da una ceramica decorata mediante l'impressione della conchiglia del mollusco Cardium. La sua diffusione fu nel bacino del Mediterraneo, dalle coste levantine a quelle occidentali della Spagna. Le decorazioni impresse furono realizzate anche con altre tecniche per questo motivo viene anche detta “cultura della ceramica impressa”. In Italia è attestata in Puglia e in altre aree dell'Italia meridionale, nel centro, in Lazio e in Sardegna, e nel nord Toscana e Liguria.

Il paleolitico è caratterizzato dalla realizzazione degli strumenti in pietra con la tecnica della pietra scheggiata. Questa tecnica fu ancora utilizzata nei periodi successivi, ma mescolata ad altre di più recente introduzione. Le tecniche di scheggiatura possono essere: "a percussione diretta", "a percussione indiretta", "a percussione su incudine", "a percussione bipolare", "a pressione". Nel paleolitico inferiore gli utensili sono realizzati con ciottoli scheggiati (cultura dei ciottoli, o "Pebble Culture") o manufatti a forma di mandorla (bifacciali o amigdale); nel paleolitico medio con la lavorazione delle schegge staccate da un nucleo e nel paleolitico superiore con la lavorazione delle lame.

Il paleolitico è caratterizzato dalla realizzazione degli strumenti in pietra con la tecnica della pietra scheggiata. Questa tecnica fu ancora utilizzata nei periodi successivi, ma mescolata ad altre di più recente introduzione. Le tecniche di scheggiatura possono essere: "a percussione diretta", "a percussione indiretta", "a percussione su incudine", "a percussione bipolare", "a pressione". Nel paleolitico inferiore gli utensili sono realizzati con ciottoli scheggiati (cultura dei ciottoli, o "Pebble Culture") o manufatti a forma di mandorla (bifacciali o amigdale); nel paleolitico medio con la lavorazione delle schegge staccate da un nucleo e nel paleolitico superiore con la lavorazione delle lame.

Specie di orso presente, con un gran numero di esemplari, esclusivamente in Europa. Si trattava di un orso dalle notevoli dimensioni: i maschi in posizione eretta potevano raggiungere i 3 m di altezza e potevano pesare circa 500 kg. La corporatura era massiccia e le zampe erano dotate di lunghi e robusti artigli. La dentatura sembrerebbe attestare una dieta in prevalenza erbivora. Resti fossili, in numero notevole, sono stati rinvenuti in molte grotte dell'Europa centrale. L'orso delle caverne si estinse intorno ai 10.000 anni fa, al termine dell'ultima glaciazione; secondo alcuni studi condotti sui resti fossili, una delle possibili cause dell'estinzione potrebbero essere state le patologie dentarie, da cui erano affetti. Questi orsi, di sicuro, entravano in competizione con gli antenati dell’uomo per il possesso delle grotte, ma l’uomo aveva appreso l'uso intimidatorio del fuoco per respingerli. Le ossa di questi animali, nell'antichità, si pensava appartenessero a creature mitiche e leggendarie come draghi o mostri.

Specie di orso presente, con un gran numero di esemplari, esclusivamente in Europa. Si trattava di un orso dalle notevoli dimensioni: i maschi in posizione eretta potevano raggiungere i 3 m di altezza e potevano pesare circa 500 kg. La corporatura era massiccia e le zampe erano dotate di lunghi e robusti artigli. La dentatura sembrerebbe attestare una dieta in prevalenza erbivora. Resti fossili, in numero notevole, sono stati rinvenuti in molte grotte dell'Europa centrale. L'orso delle caverne si estinse intorno ai 10.000 anni fa, al termine dell'ultima glaciazione; secondo alcuni studi condotti sui resti fossili, una delle possibili cause dell'estinzione potrebbero essere state le patologie dentarie, da cui erano affetti. Questi orsi, di sicuro, entravano in competizione con gli antenati dell’uomo per il possesso delle grotte, ma l’uomo aveva appreso l'uso intimidatorio del fuoco per respingerli. Le ossa di questi animali, nell'antichità, si pensava appartenessero a creature mitiche e leggendarie come draghi o mostri.

L'ossidiana è un vetro vulcanico formatasi per rapidissimo raffreddamento della lava. È un vetro naturale, del tutto simile a quello prodotto dall’uomo. Molto ricercata nell'antichità per la fabbricazione di strumenti, infatti è stata una delle merci più ricercate e prestigiose negli scambi commerciali del Mediterraneo. in Italia era estratta in Sardegna e nelle Eolie nel periodo preistorico.

L'ossidiana è un vetro vulcanico formatasi per rapidissimo raffreddamento della lava. È un vetro naturale, del tutto simile a quello prodotto dall’uomo. Molto ricercata nell'antichità per la fabbricazione di strumenti, infatti è stata una delle merci più ricercate e prestigiose negli scambi commerciali del Mediterraneo. in Italia era estratta in Sardegna e nelle Eolie nel periodo preistorico.

Le manifestazione artistiche dette pitture rupestri sono state ritrovate in grotte, spesso inaccessibili, ubicate soprattutto nella Francia centrale e nella Spagna settentrionale. In particolare si definiscono pitture rupestri quelle pitture realizzate in una grotta o su blocchi di roccia, risalenti generalmente alla Preistoria. Le immagini erano eseguite con varie tecniche: il graffito, ottenuto incidendo la roccia con pietre acuminate; la pittura, realizzate con colori a base di succhi d'erba e terre, pestate e mescolate con acqua, sangue, succhi vegetali o grasso di animali. I colori, quasi sempre di tonalità calda (rosso, ocra, bruno oltre al nero del carbone) venivano stesi con le dita, soffiati con cannucce o stesi con l'aiuto di penne d'uccello o di qualche pennello rudimentale. Raffiguravano immagini, soprattutto di animali selvatici (bisonti, renne, mammut cervi e orsi) ma spesso anche impronte umane o strane figure geometriche.

I dipinti più antichi sono stati rinvenuti nella Grotta Chauvet in Francia: la loro realizzazione è databile a circa 32.000 anni fa. Di solito sono realizzati con ocra rossa e pigmento nero, e mostrano cavalli, rinoceronti, leoni, bufali e mammut. Ma ci sono esempi di pittura rupestre praticamente in tutto il mondo. Le prime e più importanti espressioni artistiche sono senza dubbio da considerare le pitture rupestri, create nelle stesse grotte che, con ogni probabilità, costituivano il rifugio degli autori. Di esse esistono molte testimonianze in Europa, ma le espressioni artistiche più elevate sono collocabili presso le grotte di Lascaux (Francia) e Altamira (Spagna).

Le manifestazione artistiche dette pitture rupestri sono state ritrovate in grotte, spesso inaccessibili, ubicate soprattutto nella Francia centrale e nella Spagna settentrionale. In particolare si definiscono pitture rupestri quelle pitture realizzate in una grotta o su blocchi di roccia, risalenti generalmente alla Preistoria. Le immagini erano eseguite con varie tecniche: il graffito, ottenuto incidendo la roccia con pietre acuminate; la pittura, realizzate con colori a base di succhi d'erba e terre, pestate e mescolate con acqua, sangue, succhi vegetali o grasso di animali. I colori, quasi sempre di tonalità calda (rosso, ocra, bruno oltre al nero del carbone) venivano stesi con le dita, soffiati con cannucce o stesi con l'aiuto di penne d'uccello o di qualche pennello rudimentale. Raffiguravano immagini, soprattutto di animali selvatici (bisonti, renne, mammut cervi e orsi) ma spesso anche impronte umane o strane figure geometriche.

I dipinti più antichi sono stati rinvenuti nella Grotta Chauvet in Francia: la loro realizzazione è databile a circa 32.000 anni fa. Di solito sono realizzati con ocra rossa e pigmento nero, e mostrano cavalli, rinoceronti, leoni, bufali e mammut. Ma ci sono esempi di pittura rupestre praticamente in tutto il mondo. Le prime e più importanti espressioni artistiche sono senza dubbio da considerare le pitture rupestri, create nelle stesse grotte che, con ogni probabilità, costituivano il rifugio degli autori. Di esse esistono molte testimonianze in Europa, ma le espressioni artistiche più elevate sono collocabili presso le grotte di Lascaux (Francia) e Altamira (Spagna).

Roccia sedimentaria composta in gran parte da silice. Le selci lavorate sono una testimonianza fondamentale dei primi insediamenti umani. Le tecniche lavorative utilizzate per crearle (scheggiatura) consentono di individuare diversi periodi della preistoria. L'uso è continuato, poi, fino a periodi relativamente recenti.

Roccia sedimentaria composta in gran parte da silice. Le selci lavorate sono una testimonianza fondamentale dei primi insediamenti umani. Le tecniche lavorative utilizzate per crearle (scheggiatura) consentono di individuare diversi periodi della preistoria. L'uso è continuato, poi, fino a periodi relativamente recenti.

Decorazione geometrica, composta da linee rette, curve, spezzate, zig zag, triangoli, rombi, ecc., che contraddistingue in particolare la produzione vascolare ceramica della civiltà greca a partire dalla fine del Medioevo ellenico.

Si tratta di un tipo di ceramica costituita da forme biconiche, ovali o globose, modellate a mano o alla ruota lenta, e ornate da un ricco repertorio di motivi geometrici originali che, solo dalla seconda metà dell’VIII sec. a.C., comincia ad accogliere anche schemi e singoli motivi provenienti da influenze orientali. Nell’VIII sec. a.C. la ceramica geometrica appare già distinta tra quella prodotta nella Puglia centro-meridionale (Geometrico iapigio) e quella fabbricata nella parte settentrionale (Geometrico protodaunio).

Decorazione geometrica, composta da linee rette, curve, spezzate, zig zag, triangoli, rombi, ecc., che contraddistingue in particolare la produzione vascolare ceramica della civiltà greca a partire dalla fine del Medioevo ellenico.

Si tratta di un tipo di ceramica costituita da forme biconiche, ovali o globose, modellate a mano o alla ruota lenta, e ornate da un ricco repertorio di motivi geometrici originali che, solo dalla seconda metà dell’VIII sec. a.C., comincia ad accogliere anche schemi e singoli motivi provenienti da influenze orientali. Nell’VIII sec. a.C. la ceramica geometrica appare già distinta tra quella prodotta nella Puglia centro-meridionale (Geometrico iapigio) e quella fabbricata nella parte settentrionale (Geometrico protodaunio).

Piccole sculture femminili incise o scolpite su pietra, corno, osso o avorio e raffiguranti donne con gli attributi sessuali molto pronunciati e realistici, mentre il resto del corpo, il viso e gli arti, sono approssimati. Vengono dette anche "veneri steatopige" ("dalle grosse natiche") o callipige ("dalle belle natiche"). Queste dee erano collegate al culto della fecondità e avevano uno scopo religioso oltre che ornamentale. Attraverso l'accentuazione delle caratteristiche femminili lo scultore dell'età paleolitica sottolinea la fecondità della donna. Sono diffuse con notevole uniformità dai Pirenei, attraverso l’Italia, fino alle pianure russe e alla zona del lago Baikal in Siberia. Tra queste ricordiamo la Venere di Willendorf, che si stima sia stata realizzata fra il 23.000 ed il 19.000 a.C.

Piccole sculture femminili incise o scolpite su pietra, corno, osso o avorio e raffiguranti donne con gli attributi sessuali molto pronunciati e realistici, mentre il resto del corpo, il viso e gli arti, sono approssimati. Vengono dette anche "veneri steatopige" ("dalle grosse natiche") o callipige ("dalle belle natiche"). Queste dee erano collegate al culto della fecondità e avevano uno scopo religioso oltre che ornamentale. Attraverso l'accentuazione delle caratteristiche femminili lo scultore dell'età paleolitica sottolinea la fecondità della donna. Sono diffuse con notevole uniformità dai Pirenei, attraverso l’Italia, fino alle pianure russe e alla zona del lago Baikal in Siberia. Tra queste ricordiamo la Venere di Willendorf, che si stima sia stata realizzata fra il 23.000 ed il 19.000 a.C.