APPROFONDIMENTI TEMATICI / Opifici Rupestri / I FRANTOI IPOGEI

I frantoi ipogei

La Puglia ha tratto dall'ulivo benessere e ricchezza per millenni, e ancora oggi si contraddistingue per essere, con i suoi oltre 50 milioni di alberi di ulivo, la prima regione produttrice di olive ed olio in Italia. È soprattutto l’area del Salento a vantare le più estese coltivazioni di alberi di ulivo, piante straordinarie, maestose e secolari, destinate a produrre il frutto da cui si ricava il celebre oro di Puglia, l’olio d’oliva. L’intero territorio è costellato di “trappeti” ipogei, spesso ubicati nei pressi di siti rupestri o grotte, testimoni di una civiltà millenaria, scavati a mano all’interno della roccia da cavamonti chiamati “foggiari”. L’escavazione di frantoi ipogei, ed il loro utilizzo per la produzione dell’olio, è cominciata dal tardo Medioevo ed è proseguita fino al XVIII secolo, rivolta inizialmente al settore energetico, con l’olio lampante, e successivamente a quello alimentare.

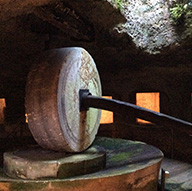

La scelta di ricavare i frantoi scavandoli nella roccia (Fig. 5) era dovuta sia ai bassi costi di realizzazione, poiché in questo modo non erano necessari materiali da costruzione né manodopera specializzata, sia alla capacità dell’ambiente sotterraneo di mantenere un clima secco e una temperatura costante. L’olio infatti tende a solidificarsi attorno ai 6° e per la spremitura necessita di un ambiente tiepido e non umido, tale da favorire il deflusso del liquido quando la pasta delle olive macinate viene sottoposta alla torchiatura.

Al frantoio si accedeva da una scala che immetteva in un grande vano, il luogo principale della lavorazione, dove era collocata la vasca per la molitura, costituita da una piattaforma circolare su cui era ubicata una grande pietra molare di calcare duro, idonea a schiacciare, frangere e impastare le olive.

Accanto al grande vano principale erano scavati altri ambienti come depositi, stalle, zone di riposo per i “trappetari”. Attraverso le “sciave” le olive erano convogliate direttamente nel frantoio. Venivano poi immesse nella vasca di macinazione per una prima lavorazione. La pasta risultante era depositata sui “fisculi” di giunco, impilati sotto i torchi, che potevano essere del tipo “alla calabrese” o “alla genovese”, per la spremitura. L’olio che fuoriusciva si depositava nei pozzetti di decantazione, dove riposava, e successivamente veniva raccolto e collocato in altri recipienti per essere poi venduto. La sentina, cioè il residuo, veniva posta invece in altre vasche per essere poi solitamente dispersa nelle fenditure naturali della roccia.

La forza motrice necessaria ad azionare gli strumenti per la molitura era fornita da bestie e operai che vivevano in simbiosi negli stessi locali ipogei in cui aveva luogo la produzione. Gli operai erano detti “trappitari”, mentre il “nachiro” era il loro capo. Le condizioni lavorative nei frantoi erano molto precarie: l’igiene era scarsa e il lavoro durissimo proseguiva per tutta la giornata, in condizioni spesso disumane e insostenibili, 24 ore su 24, con turni di riposo all’interno dello stesso frantoio.

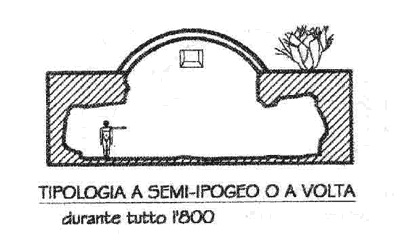

Dal 1800 al 1900 cominciarono ad essere realizzati anche frantoi semi-ipogei (Fig. 6), i cui ambienti si presentavano con una copertura eseguita con conci di tufo, poggianti direttamente sulla roccia o su muratura in alzato, di varia altezza. Queste coperture a volta potevano essere al di sopra o al di sotto del piano di campagna.