» Arte bizantina

L'arte bizantina nacque nell'antica città di Bisanzio, sulle rive del Bosforo, dove si incontrano Mar Mediterraneo e Mar Nero. Quest'arte cominciò a svilupparsi a partire dal 330 d. C., quando l'imperatore Costantino I, difensore della cristianità, spostò qui la capitale dell'Impero Romano, rifondandola come Costantinopoli (odierna Istanbul). L’arte bizantina ha ricoperto tutti i campi, dalla pittura alla scultura passando per l'architettura e i celebri mosaici.

L'arte bizantina nacque nell'antica città di Bisanzio, sulle rive del Bosforo, dove si incontrano Mar Mediterraneo e Mar Nero. Quest'arte cominciò a svilupparsi a partire dal 330 d. C., quando l'imperatore Costantino I, difensore della cristianità, spostò qui la capitale dell'Impero Romano, rifondandola come Costantinopoli (odierna Istanbul). L’arte bizantina ha ricoperto tutti i campi, dalla pittura alla scultura passando per l'architettura e i celebri mosaici.

Le caratteristiche principali che identificano l'arte bizantina sono:

- - raffigurazione frontale

- - mancanza di movimento nei gesti e negli atteggiamenti

- - stilizzazione delle immagini, mancanza di rilievo corporeo

- - contorni marcati

- - preziosità degli abiti

- - figure assottigliate

- - figure collocate tutte sullo stesso piano

- - sfondo dorato che crea un’atmosfera irreale

Tipo di roccia sedimentaria clastica, formata cioè dall’accumulo di particelle calcaree (clasti) delle dimensioni della sabbia. Il cemento che unisce le particelle è di solito anch'esso calcareo. I clasti che compongono la calcarenite sono spesso di origine biologica, ovvero fossili di organismi marini, frammenti di gusci di molluschi, alghe.

Tipo di roccia sedimentaria clastica, formata cioè dall’accumulo di particelle calcaree (clasti) delle dimensioni della sabbia. Il cemento che unisce le particelle è di solito anch'esso calcareo. I clasti che compongono la calcarenite sono spesso di origine biologica, ovvero fossili di organismi marini, frammenti di gusci di molluschi, alghe.

Raffigurazione di Gesù tipica dell’arte bizantina. Egli è ritratto in atteggiamento maestoso, nell’atto di benedire con le tre dita della mano destra, simbolo della Trinità, mentre nella sinistra reca il libro dei Vangeli, sorretto dalla mano nuda, cioè non velata. Ciò indica che Cristo stesso ha in mano la sua Parola. Il volto non è in prospettiva frontale ma risulta come «semigirato», gli occhi sono di misura diversa; quello sinistro, più grande, indica l’atteggiamento del Padre e del giudice; quello destro, più piccolo, indica l’atteggiamento materno, la misericordia. Indossa la tunica color rosso porpora, simbolo della sua divinità e il mantello blu, simbolo della sua umanità; sotto il mantello si intravede la stola, segno del sacerdote eterno. Nel nimbo (aureola) sono presenti le tre lettere del nome di Dio (OWN) «Colui che è». Ai lati i due digrammi del nome di Cristo nella forma greca abbreviata (IC XC).

Raffigurazione di Gesù tipica dell’arte bizantina. Egli è ritratto in atteggiamento maestoso, nell’atto di benedire con le tre dita della mano destra, simbolo della Trinità, mentre nella sinistra reca il libro dei Vangeli, sorretto dalla mano nuda, cioè non velata. Ciò indica che Cristo stesso ha in mano la sua Parola. Il volto non è in prospettiva frontale ma risulta come «semigirato», gli occhi sono di misura diversa; quello sinistro, più grande, indica l’atteggiamento del Padre e del giudice; quello destro, più piccolo, indica l’atteggiamento materno, la misericordia. Indossa la tunica color rosso porpora, simbolo della sua divinità e il mantello blu, simbolo della sua umanità; sotto il mantello si intravede la stola, segno del sacerdote eterno. Nel nimbo (aureola) sono presenti le tre lettere del nome di Dio (OWN) «Colui che è». Ai lati i due digrammi del nome di Cristo nella forma greca abbreviata (IC XC).

Rappresentazione di Cristo in veste di giudice affiancato dalla Vergine Maria alla sua destra e da San Giovanni Battista alla sinistra. Il Cristo è rappresentato a mezzo busto con la mano destra benedicente. Il libro aperto, retto con la sinistra reca l’iscrizione, tratta dal Vangelo di San Giovanni “Io sono la luce….”.

Rappresentazione di Cristo in veste di giudice affiancato dalla Vergine Maria alla sua destra e da San Giovanni Battista alla sinistra. Il Cristo è rappresentato a mezzo busto con la mano destra benedicente. Il libro aperto, retto con la sinistra reca l’iscrizione, tratta dal Vangelo di San Giovanni “Io sono la luce….”.

Recinzione presente nelle chiese di rito greco che separa lo spazio dedicato ai fedeli (naos) da quello riservato alla liturgia (bema). Nelle chiese costruite, l’iconostasi è in genere una parete divisoria che sorregge un certo numero di icone dipinte. Nelle chiese rupestri esistono due differenti tipologie di iconostasi: la pergula, muretto basso che non occlude completamente la visuale, e il templon, vera e propria parete che raggiunge il soffitto, aperta solo da uno stretto varco centrale e da due finestrelle laterali.

Recinzione presente nelle chiese di rito greco che separa lo spazio dedicato ai fedeli (naos) da quello riservato alla liturgia (bema). Nelle chiese costruite, l’iconostasi è in genere una parete divisoria che sorregge un certo numero di icone dipinte. Nelle chiese rupestri esistono due differenti tipologie di iconostasi: la pergula, muretto basso che non occlude completamente la visuale, e il templon, vera e propria parete che raggiunge il soffitto, aperta solo da uno stretto varco centrale e da due finestrelle laterali.

Pratica devozionale che consiste nel recarsi individualmente o in gruppo presso un santuario o un luogo sacro per un profondo bisogno spirituale, a scopo votivo o penitenziale. Il termine “pellegrino” deriva dal latino peregrinus (per e ager, colui che è nei campi, fuori città), cioè “straniero”, quindi estraneo al luogo in cui si trova. Il termine si allargò a comprendere quanti si spostavano per raggiungere mete sacre e fu così che pervenne ad indicare il “viaggiatore religioso”.

Pellegrini erano i Cristiani che nel Medioevo si recavano verso i luoghi emblematici per la religione, come le località in cui si è svolta la vicenda terrena di Gesù Cristo, quindi la Terra Santa e Gerusalemme, oppure quelle legate alla presenza di tombe di santi, di reliquie, miracoli o apparizioni, come Roma, Santiago di Compostela, Monte Sant’Angelo, Mont-Saint-Michel.

Dall’istituzione dell’Anno Santo (Giubileo) nel 1300, il pellegrinaggio fu una manifestazione di fede molto diffusa nell’Europa occidentale: migliaia di persone si spostavano lungo l’Europa, seguendo le principali vie di comunicazione, come la Via Francigena, lungo la quale i pellegrini si muovevano verso il sud Italia, per dirigersi verso la Terra Santa.

I pellegrini avevano alcuni segni che li caratterizzavano: il bastone (detto bordone), la schiavina, soprabito lungo e ruvido, la bisaccia in pelle per il denaro e il cibo, la pazienza, ossia un cordone in vita simile a quello dei frati, e i simboli del santuario verso il quale si dirigevano o dal quale erano tornati, applicati sul cappello o sul mantello. Una palma, le chiavi di San Pietro o la conchiglia di San Giacomo rivelavano ad esempio che il pellegrino era stato a Gerusalemme, Roma o Santiago di Compostela.

Pratica devozionale che consiste nel recarsi individualmente o in gruppo presso un santuario o un luogo sacro per un profondo bisogno spirituale, a scopo votivo o penitenziale. Il termine “pellegrino” deriva dal latino peregrinus (per e ager, colui che è nei campi, fuori città), cioè “straniero”, quindi estraneo al luogo in cui si trova. Il termine si allargò a comprendere quanti si spostavano per raggiungere mete sacre e fu così che pervenne ad indicare il “viaggiatore religioso”.

Pellegrini erano i Cristiani che nel Medioevo si recavano verso i luoghi emblematici per la religione, come le località in cui si è svolta la vicenda terrena di Gesù Cristo, quindi la Terra Santa e Gerusalemme, oppure quelle legate alla presenza di tombe di santi, di reliquie, miracoli o apparizioni, come Roma, Santiago di Compostela, Monte Sant’Angelo, Mont-Saint-Michel.

Dall’istituzione dell’Anno Santo (Giubileo) nel 1300, il pellegrinaggio fu una manifestazione di fede molto diffusa nell’Europa occidentale: migliaia di persone si spostavano lungo l’Europa, seguendo le principali vie di comunicazione, come la Via Francigena, lungo la quale i pellegrini si muovevano verso il sud Italia, per dirigersi verso la Terra Santa.

I pellegrini avevano alcuni segni che li caratterizzavano: il bastone (detto bordone), la schiavina, soprabito lungo e ruvido, la bisaccia in pelle per il denaro e il cibo, la pazienza, ossia un cordone in vita simile a quello dei frati, e i simboli del santuario verso il quale si dirigevano o dal quale erano tornati, applicati sul cappello o sul mantello. Una palma, le chiavi di San Pietro o la conchiglia di San Giacomo rivelavano ad esempio che il pellegrino era stato a Gerusalemme, Roma o Santiago di Compostela.

Sono rocce sedimentarie, ossia formate dall'accumulo di sedimenti di varia origine, e si dividono in:

Sono rocce sedimentarie, ossia formate dall'accumulo di sedimenti di varia origine, e si dividono in:

Il tufo è una roccia magmatica, derivante cioè da un magma, ossia da una roccia fusa. In particolare è la più diffusa delle rocce piroclastiche, prodotte dai frammenti proiettati dall'eruzione dei vulcani che si depositano e vengono poi compattati dalla pressione degli strati sovrastanti.

Sebbene il nome "tufo" vada propriamente riservato a formazioni di origine vulcanica, esso viene utilizzato per indicare rocce di natura diversa, accomunate dal fatto di essere leggere, di media durezza e facilmente lavorabili.

Il tufo è una roccia magmatica, derivante cioè da un magma, ossia da una roccia fusa. In particolare è la più diffusa delle rocce piroclastiche, prodotte dai frammenti proiettati dall'eruzione dei vulcani che si depositano e vengono poi compattati dalla pressione degli strati sovrastanti.

Sebbene il nome "tufo" vada propriamente riservato a formazioni di origine vulcanica, esso viene utilizzato per indicare rocce di natura diversa, accomunate dal fatto di essere leggere, di media durezza e facilmente lavorabili.

L’Appia Traiana è una via di comunicazione fatta costruire tra il 108 e il 110 d.C. per iniziativa dell’imperatore Traiano, al fine di rendere più veloci i collegamenti con i porti della Puglia. Rispetto all’Appia Antica, che collegava Roma a Brindisi passando per Venosa e Taranto, la nuova strada costituiva una variante che, da Benevento, attraversando gli Appennini e passando da Troia, Ordona, Canosa di Puglia, Ruvo di Puglia, Bitonto, proseguiva lungo la costa toccando Bari ed Egnazia, presso Fasano, fino ad arrivare al porto di Brindisi. Nel medio evo l’asse della strada diventò l’itinerario preferito per raggiungere i porti di imbarco per la Terrasanta e fu conosciuta anche con l'appellativo di "via Francigena del Sud".

L’Appia Traiana è una via di comunicazione fatta costruire tra il 108 e il 110 d.C. per iniziativa dell’imperatore Traiano, al fine di rendere più veloci i collegamenti con i porti della Puglia. Rispetto all’Appia Antica, che collegava Roma a Brindisi passando per Venosa e Taranto, la nuova strada costituiva una variante che, da Benevento, attraversando gli Appennini e passando da Troia, Ordona, Canosa di Puglia, Ruvo di Puglia, Bitonto, proseguiva lungo la costa toccando Bari ed Egnazia, presso Fasano, fino ad arrivare al porto di Brindisi. Nel medio evo l’asse della strada diventò l’itinerario preferito per raggiungere i porti di imbarco per la Terrasanta e fu conosciuta anche con l'appellativo di "via Francigena del Sud".

Rappresenta il primo modello figurativo della Vergine Maria, Madre di Dio, in quanto la sua immagine ne è il primo ritratto conosciuto, autentico e dall’origine storicamente documentata; si ritiene, infatti, che essa sia stata dipinta direttamente dalla mano dell’Evangelista Luca.

È rappresentata nell’atto di sorregge con un braccio il Bambino, indicandolo con l’altra mano come la Via, la Verità e la Vita. Il Bambino, raffigurato con l’aspetto di un adulto, regge in una manina il rotolo della legge, simbolo della sapienza, mentre con l’altra impartisce la benedizione.

Rappresenta il primo modello figurativo della Vergine Maria, Madre di Dio, in quanto la sua immagine ne è il primo ritratto conosciuto, autentico e dall’origine storicamente documentata; si ritiene, infatti, che essa sia stata dipinta direttamente dalla mano dell’Evangelista Luca.

È rappresentata nell’atto di sorregge con un braccio il Bambino, indicandolo con l’altra mano come la Via, la Verità e la Vita. Il Bambino, raffigurato con l’aspetto di un adulto, regge in una manina il rotolo della legge, simbolo della sapienza, mentre con l’altra impartisce la benedizione.

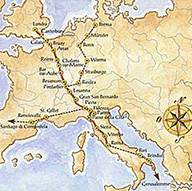

La Via Francigena è parte di un fascio di vie che da Canterbury, superato in barca il Canale della Manica e attraversando Francia e Svizzera, risaliva le Alpi al Passo del Gran San Bernardo e permetteva ai pellegrini di proseguire verso l’Italia e giungere a Roma. A tracciare la prima rotta dello storico itinerario fu l’arcivescovo di Canterbury Sigerico, che nel 990 si recò a Roma in visita a papa Giovanni XV e nel suo viaggio di ritorno annotò su un diario tutte le tappe in un documento oggi conservato alla British Library. Nell’epoca delle crociate, il percorso proseguiva da Roma lungo la via Traiana, chiamata “Via Francigena del Sud”. Il percorso proseguiva nel Medioevo, la via Traiana era conosciuta anche con l'appellativo di "via Francigena del Sud" che, per tutto il periodo delle Crociate, collegò Roma, punto di arrivo della Via Francigena proveniente da Canterbury, all'Oriente, passando attraverso la Puglia nel tratto da Troia a Brindisi.

Nell'epoca delle crociate la via Traiana fu conosciuta anche con l'appellativo di via Francigena del Sud, in quanto costituiva il percorso che nel periodo delle crociate collegava Roma, punto di arrivo della Via Francigena proveniente da Canterbury, all'Oriente, passando attraverso la Puglia.

La Via Francigena è parte di un fascio di vie che da Canterbury, superato in barca il Canale della Manica e attraversando Francia e Svizzera, risaliva le Alpi al Passo del Gran San Bernardo e permetteva ai pellegrini di proseguire verso l’Italia e giungere a Roma. A tracciare la prima rotta dello storico itinerario fu l’arcivescovo di Canterbury Sigerico, che nel 990 si recò a Roma in visita a papa Giovanni XV e nel suo viaggio di ritorno annotò su un diario tutte le tappe in un documento oggi conservato alla British Library. Nell’epoca delle crociate, il percorso proseguiva da Roma lungo la via Traiana, chiamata “Via Francigena del Sud”. Il percorso proseguiva nel Medioevo, la via Traiana era conosciuta anche con l'appellativo di "via Francigena del Sud" che, per tutto il periodo delle Crociate, collegò Roma, punto di arrivo della Via Francigena proveniente da Canterbury, all'Oriente, passando attraverso la Puglia nel tratto da Troia a Brindisi.

Nell'epoca delle crociate la via Traiana fu conosciuta anche con l'appellativo di via Francigena del Sud, in quanto costituiva il percorso che nel periodo delle crociate collegava Roma, punto di arrivo della Via Francigena proveniente da Canterbury, all'Oriente, passando attraverso la Puglia.